牛の感染症は家畜管理や肉・乳の安全に深く関係します。対策を誤ると、生産性低下や大きな損失につながる可能性があります。本記事では国内外で発生している主な牛病やウイルス性下痢などを取り上げ、ワクチン利用や衛生管理の重要性について解説します。

日本の畜産業を脅かす「牛の病気」とは?

国内の牛/子牛や豚、鶏で見られる口蹄疫や豚熱、BSE、鳥インフルエンザなどの伝染病は、これまでの畜産業を大きく揺るがしてきました。家畜が法定伝染病を発症すると、すべてを殺処分しなければならない場合もあり、経営に深刻な影響を及ぼします。過去の教訓を生かして環境を整え、迅速な対策を取れば被害を抑えられます。農場での衛生管理や健康管理を徹底し、感染拡大を防ぐ施策を常に見直すことが大切です。

日本国内で発生している主な牛の伝染病について

日本で確認される主な牛の伝染病として、口蹄疫や牛海綿状脳症(BSE)、牛ウイルス性下痢(BVD)などが挙げられ、発生すると全頭殺処分が必要となる場合があります。豚熱や鳥インフルエンザのように、豚や鶏では過去に深刻な事例が報告されています。こうした流行のたびに法律や管理体制が改正され、農場では衛生対策やワクチンの使用が徹底されてきました。

牛海綿状脳症(以降、BSE)について改めて知ろう

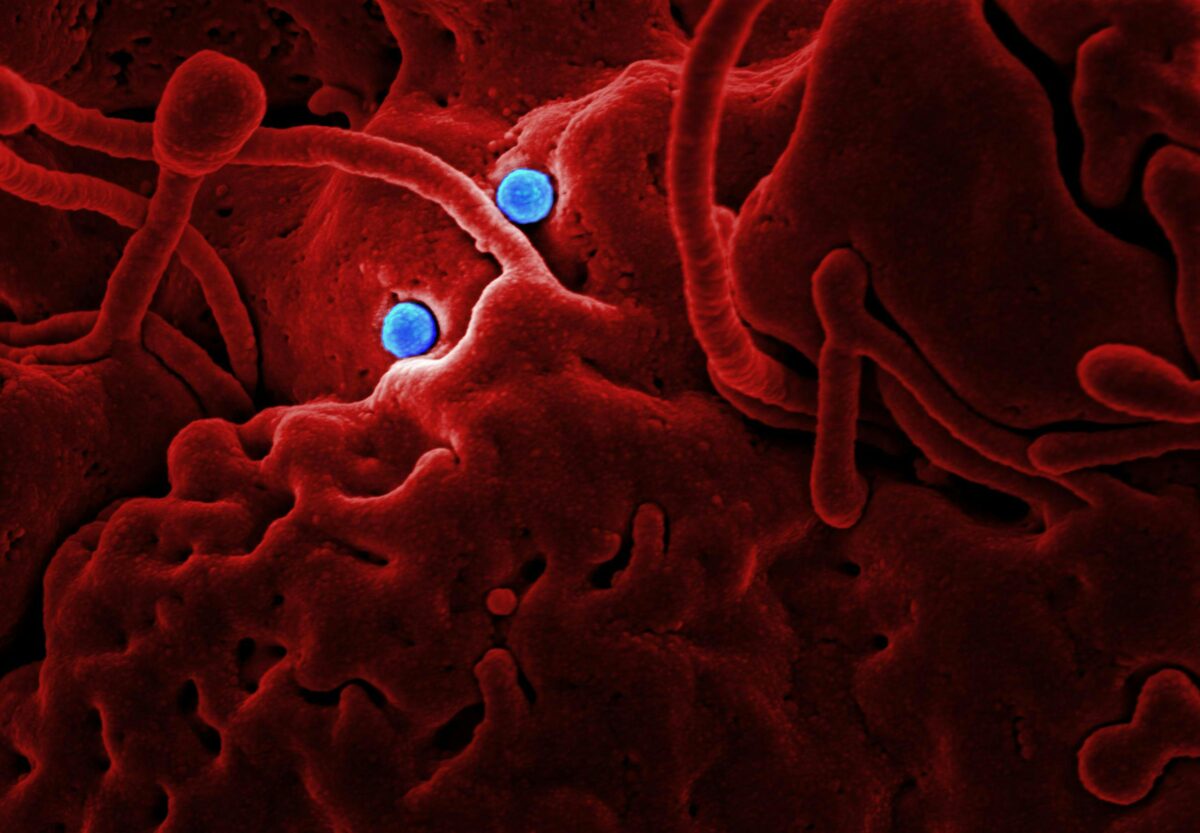

日本でも一時期注目されたBSEは、BSEプリオンと呼ばれる病原体に牛が感染した場合、牛の脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡するとされています。かつて、BSEに感染した牛の脳や脊(せき)髄などを原料とした餌が、他の牛に与えられたことが原因で、感染が広がりました。過去に感染牛が発表された際には、消費者への情報提供が進められ、国産牛の安全性を確保するための基準も整備されましたが、常に最新の動向を確認しながら、適切な管理や防疫策を維持することが重要です。

BSEの感染経路と日本国内での発生状況の現状

BSEは1986年にイギリスで初めて報告され、アイルランドやポルトガルなど世界へ拡大しました。日本でも2001年9月~2009年1月の間に36頭の感染牛が発見され、厚生労働省と農林水産省の指導によって特定危険部位の除去や全頭検査が実施されました。肉骨粉の使用も禁止され、感染拡大の防止に向けた対策が進められました。その結果、国産牛肉に対して安全宣言が出された後の2009年1月を最後に新たな感染報告がなく、健康牛のBSE検査が廃止されました(2017年4月施行)。なお、全ての月齢の牛のうち、行動異常又は神経症状を呈する牛に対してBSE検査の対象としています(2024年4月施行)。

BSE予防のための国内畜産業界での対策と取組み

国内ではBSEの疑いがある牛の脊柱など特定危険部位を除去し、肉骨粉の利用を禁止する措置が取られてきました。消費者の安心を確保するため、検査や飼料管理をはじめ、日頃の衛生対策を徹底する姿勢が求められます。海外事例でも同様に防疫策を強化しており、国内でも関連ページへのリンクを活用するなど、常に最新データを確認しながら安全性を高めることが大切です。

牛ウイルス性下痢(以降、BVD)とは?健康と生産性に及ぼす大きな影響とは?

下痢が続くと体力が低下し、乳量や成長率に悪影響を及ぼします。BVDは乳牛や肉用牛の生産性を著しく落としかねません。農場経営では家畜の健康を守ることで安定した収益を得られるため、獣医師や関係機関と連携しながら対策を進める必要があります。地域で一体となった防疫対策が、有効な予防策となります。

BVDを引き起こす主な原因と対策・予防法

BVDを含む下痢症は、ウイルスや細菌など多様な病原が原因となり得ます。感染が拡大すると下痢以外にも合併症が生じ、農場全体の生産効率が低下します。予防にはワクチン接種や定期検査を実施し、衛生管理を徹底することが欠かせません。生産者が正しい知識に基づいて納得できる対策を講じ、地域ぐるみで協力すれば、発症のリスクを下げられます。研究機関や防疫ガイドラインの情報をこまめに確認することが大切です。

近年、日本で初めて発生した「ランピースキン病」とは?

近年、日本国内で初確認されたランピースキン病は、牛の皮膚に痛みを伴う結節ができ、健康や生産に悪影響を及ぼします。韓国でも感染例が報告されており、国際的な視点で対策を考える必要があります。侵入防止には、農場内の蚊やサシバエ対策などを徹底するとともに、万一の発症に備えた早期発見体制も整えることが求められます。

ランピースキン病の感染拡大を防ぐための防疫対策

国では2024年に「ランピースキン病防疫対策要領」を策定し、対策の具体的な手順を示しました。サシバエなど吸血性昆虫によるウイルス拡散が主な経路とされ、侵入防止策や発生時の迅速な届出が重視されています。摂食や飼料の管理を徹底し、農場内の衛生をこまめにチェックすれば、拡大リスクを下げられます。

海外の事例から学ぶランピースキン病対処法のポイント

海外ではランピースキン病の流行を受け、蚊やサシバエの防除策や牛の健康観察の徹底が行われました。対策要領でも示されているように、定期的に管理手順を見直し、農場全体での監視や消毒を強化することが効果的です。発症国の経験では、早期発見と速やかな防疫措置がまん延防止に役立っています。日本でも策定された対策を活用し、関係機関と連携を深めれば、万が一の状況にも迅速に対応できます。情報を共有し合うことで、家畜や農業を守る取り組みをより強固にできます。

牛病予防に欠かせないワクチン接種と衛生管理の重要性

牛の病気を予防する上で、ワクチン接種と衛生管理の徹底は欠かせません。ウイルスなどの病原が農場に入り込みにくい環境づくりと、適切な接種計画を組み合わせることで、症状の発生や被害を抑えることができます。家畜の健康を守るために日頃の点検を行い、感染リスクを下げる取り組みを継続することが大切です。

効果的なワクチン利用方法と畜産農場での接種計画

ワクチン接種では、牛の月齢や健康状態に合わせてタイミングを調整し、適切な種類を選ぶことが重要です。定期的な確認で副反応の可能性を早期に把握し、農場の衛生対策も同時に行えば、病気の発症を抑えられます。国内外の研究やガイドラインを参考に、複数の病気に対応できるワクチンを採用する場合もあります。接種後は健康観察を怠らず、環境改善とあわせて取り組めば、生産向上と安全性確保につながります。

牛の病気予防・対策のために押さえるべきポイントまとめ

牛の病気を未然に防ぐには、飼料や水の品質管理をはじめ、牛舎の衛生や換気を整えることが求められます。病原菌を広げないために清掃や消毒を定期的に実施し、農場全体の環境を常にチェックする取り組みが欠かせません。密度が高い飼育環境では牛がストレスを受けやすいため、適正な頭数管理も大切です。また、牛の健康を維持するためには、日頃の衛生対策や定期的なワクチン接種が欠かせません。国内外の技術や研究を取り入れれば、新たな感染症への対応も強化できます。地域ぐるみで連携して家畜を守ることで、人への安全にもつながります。さらに対策を進めたいと考える方は、専門機関の情報をチェックし、具体的なアクションを始めてみてください。

牛を1頭づつ体調管理できる最新ICT機器「CAPSULE SENSE」

今回は「牛に迫る感染症の脅威」についてご紹介させていただきましたが、繁殖農家・酪農農家の経営効率化において、牛の体調管理をすることは必要不可欠です。

最新ICT機器である「CAPSULE SENSE」は牛の体温と活動量を計測できる機器となっており、「24時間365日」、牛の体調をモニタリングすることが可能です。発情・分娩・疾病等を高精度で検知できるため、各農家様の生産性向上に貢献できます。

只今、お試しキャンペーンも実施しておりますので、ご興味がある方は弊社ホームページからお問い合わせ下さいませ。

⇩今すぐクリック⇩